|

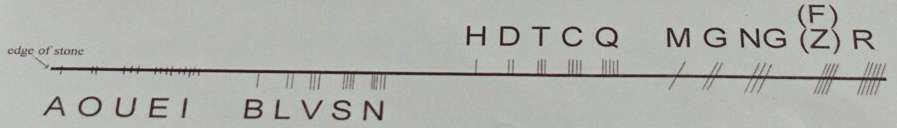

――意外に身近なケルトの国・ウェールズに渡ったケルト人―― ケルト民族は、ヨーロッパ中東部で、白色人種によって形成された民族だと言われている。言葉を文字として書き記すことを好まず、従って、彼らは自身の記録を残すことがなかった。そのため、古代ヨーロッパの発掘/研究の進んだ現在でも、謎の多い民族となっている。 ケルト人は、ギリシア、ラテン、ゲルマン、スラブ民族と並んで、ヨーロッパで隆盛を極めた民族だったのは確かなようだ。紀元前8世紀頃には、既に鉄器を使用し、また、経済を確立していたと言われている。闘いを好む性質である一方で、鉄器を使った農耕技術ももっていた。 彼らは流浪の民でもあった。ケルト民族は気候の悪化が原因で故郷を捨て、ヨーロッパを彷徨うようになったと言われている。加えて彼らは領土に執着する民族ではなかったようで、ヨーロッパ中で移動を繰り返している。フランス、スペイン、ベルギー、ルーマニア、ブルガリアなどヨーロッパの至るところで、その痕跡が見られるほどだ。紀元前4世紀には、イタリアに攻め入ったケルト人はローマを占領しながらも、ローマ人が差し出した黄金と引き換えに、占領を諦めたとの話も残っている。プロインシャス・マッカーナによれば、この頃がケルト民族の隆盛であり、これより以後、その力は衰退していったという。 なお、ヨーロッパ大陸に住むケルトはガリア人(またはゴール人)と呼ばれ、ブリテン島に渡ったケルトはブリトン人と呼ばれる。このブリトン人を中心に、後にウェールズが形成されるわけだが、彼らとガリア人の政治状況は、ローマ支配時代においては、然程変らなかったと言われている。また、前者ガリア人を「大陸のケルト」と、ブリテン島やアイルランドに渡ったケルトを「島のケルト」と区別する呼び方もある。 ケルト人の特徴 ケルト人は、自ら記録を残さなかった。そのため、古代ケルト人の姿を描こうとすると、他者の記録に頼らざるおえず、従って、「他者の目から見た」ケルト人の姿のみが浮び上がってくる。 カエサルの『ガリア戦記』によれば、ケルトの社会は2つの階級から成り立っていた。ドルイド僧と騎士からなる上層階級と、奴隷として扱われていた一般庶民である。ドルイド僧は、膨大な教義の韻文を暗誦した。そのために、学校に若いうちから通うのだが、中には20年もの間、学校で勉強をするものもいた。ドルイド僧は、争いごとに裁断を下し、また、儀式を行った。輪廻転生思想や神々の力、または世界のことなどを教える教師の役割も果たしていた。 ケルトの戦士たちは髪を固めて立て、更に顔を青く染め、「死を恐れず、死後も魂は滅びないという信念」を持っていた。庶民は、何かを決めたり、行動に移すという権利は庶民にはなく、重税をかけられ、騎士に隷属していた。 地理学者で旅行家ストラボによれば、ケルトの男性は争いごとを好み、論争好きで、情熱的で興奮しやすい。女性は母性型で多産だったそうだ。 ギリシアの歴史家ディオドロスは、詳細な記録を残しているが、それによると当時フランスの一帯に住んでいたケルト人(註:当時彼らは小アジアのケルト人をガラタイ人と呼んでいる)は、背が高く筋肉質で、髪の毛は金髪だという。だがそれは自然な金髪ではなく、脱色してから染めた色だという。 戦士たちは髪の毛を逆立て、裸に金の首飾りと腕輪をしていた。更に戦闘時には像や角をのせた青銅製の兜を被ったため、彼らは非常に背が高く見えた。 貴族は顎鬚はそるものの、口髭は伸ばし放題で、食事をすればその口髭も料理と一緒に口に運んでしまう、と、ディオドロスは書いている。彼によれば、ケルト人の性格はうぬぼれが強く、威嚇的だそうだ。 ローマの歴史学者タキトウスによれば、北ウェールズのメナイ湾でローマ軍と対峙したケルトの戦士たちが居並ぶ姿は、「まるで武器の砦」のようであり、また、女性たちは黒髪をふりみだし、また、その金切り声を上げて叫ぶ姿は「鬼女のようであった」という。 これらの記述からは、ケルト人は総じて好戦的で野蛮だとのイメージが浮かぶ。しかしながらこのイメージは、敵側の偏見によって、ある種歪められて作られたものだろう。即ち、己の民族よりも野蛮な民族としてケルト人を扱うことで、書く側は常に優位に立とうとしたのだ。実際に、ケルト人はギリシャ・ローマ人から、BarbarusやBarbaroiという蛮族や野蛮人を意味する言葉で呼ばれていた。ここには戦いにより、ケルト人から受けた痛手の恨みもあるかもしれない。 故に、この事実を顧みると、興味深いのは、「情熱的で興奮しやすい」というストラボの記述である。旅行先でケルト民族を訪れたストラボの目には、恐らく、「ケルト人は敵である」という色メガネはない筈だ。この「情熱的で興奮しやすい」というケルト人の性質は、その後のウェールズ人の気質につながるのである。 ケルトの文字 確かにケルト人は、言葉を文字として記すことを好まなかった。だが、文字を持たなかったわけではない。彼らの文字はオガム文字と呼ばれる。 オガム文字は、棒線と刻み目からなる文字だ。この文字はラテン語のアルファベットに基づいていたと言われ、木の板や石に刻まれた。現在の横書きとは逆に、右から左へと書くのも特徴のひとつである。  オガム文字とアルファベット (2004年9月にネヴェレン(Nevern)の聖ブリーナッハ教会(St Brynach's Church)で撮影) クリックで拡大 ブリテン島に渡ったケルト 紀元前10〜7世紀の間に、ブリテン島に鉄器を携えて移住してきたのが、ケルト人である。このケルト人は、大別してふたつに分かれる。ひとつは、アイルランド、スコットランド、マン島に渡ったゲール語族(ゲール人)(Qケルト語族)である。もう一方が、ブリテン島南部の海岸から広まった、ロンドン、ウェールズなどブリテン島南部から中部、そしてスコットランド南部に住み着いたブリトン語族(Pケルト語族)である。註 このブリトン語族のケルト人の一部が、鉄器を携え、2頭の牛に鋤を引かせるという農耕技術で、ブリテン島南西部の山岳地帯を開墾していった。 彼らはケルト民族としての一集団社会を築くのではなく、部族ごとに分かれて、ブリテン島全体に点在するような形で散らばった。彼らはそれぞれ、丘砦(hill fort)や、オッピドゥム(Oppidum)と呼ばれる丘の上に作られた居住地、そして村落を形成し、生活を営んだ。このオッピドゥムでは、貨幣経済が営まれていたという。彼らの居住区としては、現在のロンドン、バースの周辺、コーンウォール北側の海岸線沿い、ヨークあたり、南ウェールズから南西ウェールズにかけての海岸線、北ウェールズのアングルシー島などがあげられる。特にアングルシー島では、ドルイド僧を指導者とした、ひとつの社会が築かれた。  ティー・マウル(Tŷ Mawr)と呼ばれる丘砦。 (撮影:2006年Holyheadにて) 註:Pケルト語族とQケルト語族に関しては、「ウェールズを知る――ウェールズ語――」の「起源」を参照のこと。 古代ケルトのウェールズ社会 ウェールズでのケルト社会は、知識人であり、エリートでもあったドルイド僧が最高指導者の立場にあった。彼らを頂点に、貴族、バルズと呼ばれる吟遊詩人、騎士(戦士)、そして一般庶民で社会は構成された。彼らはケルトの神々を崇拝し、その神々に生贄を捧げた。 ドルイド僧(もしくは祭司)は、宗教者であると同時に、詩人でもあり、哲学者でもあり、また、学者でもあった。民族の歴史、法律や宗教の教義などは、ドルイド僧が暗誦して覚えた。このために現在の学校のような専門機関で訓練を受けるのだが、カエサルによれば、中には20年もの長きに渡って訓練を受ける者もいたという。 ドルイド僧は魔術の知識ももち、智恵の象徴でもあるオークの聖なる森で儀式を行った。戦いに際しては、先頭に立ち、敵に向って呪いの言葉を投げかけた。 バルズは、民族の歴史を歌うように吟じ、王侯貴族を褒め称え、民衆の中に眠る民族の誇りを掻き立てることを生業とした。彼らはリラに似た楽器を持ち、これを弾きながら吟じたとも伝えられている。 ケルトの社会では、言葉は魔術をもつと信じられていた。また、文字として言葉が書き記されると、その魔術が失われると信じられ、そのため、文字として記されることを好まず、数多くの話、歴史、詩などを暗記し暗誦することは、ひとつの職業となりえた。この最高位に座るのは、己の言葉で天候をも操ったといわれるドルイド僧だが、バルズの社会的地位はドルイド僧と同じか、もしくはそのすぐ下に位置した。それ故にバルズは、民衆から尊敬される職業でもあった。話の受け渡しは全て口伝で行われ、どの言葉を重んじるかはバルズ個人個人に任せられた。そのため史実と幻想が入り混じった形で、後世へと話が伝えられたのである。また、人々の間で争い事が起ると、その間に割って入るようなことも行っていたという。 バルズは、より高い位のペンケルズ(pencerdd)と、タイルール(teuluwr)に分類される。ともに宮廷に仕えたが、ペンケルズは詩人の長であり、タイルールをまとめる地位にあった。ペンケルズは貴族直属の詩人といってもよく、王侯貴族や神を称える詩を詠った。対してタイルールは、王侯貴族の前でも詠ったが、主に宮廷に仕える人間の前で詠うことが仕事だったようだ。 このテューラーの下に位置するのが、カバルウィーズ(cybarwydd)と呼ばれる語り手である。カバルウィーズは、どちらかというとおとぎ話のような創作話を、人々の前で語ったようである。恐らく、日本の語り部のような存在だったのだろう。 このバルズの習慣は、中世になるまで途絶えることはなかった。途絶える前に書き留められたのがいくつかの写本として残り、後にそのいくつかが、ウェールズ最古の伝承文学と言われる、『マビノギオン』としてまとめられた。 古代ケルトの音楽 「ウェールズを感じる――ウェールズから響く音楽4. ウェールズ音楽のキーワード――」を参照のこと。 ドルイド僧とオーク オークは現在でもヨーロッパ文明では、智恵の象徴と考えられている。そのオークとドルイド僧が深い関係にあったと指摘する研究者たちも多い。 Druid(ドルイド)の語源を、ギリシャ語でオークを意味するDrusに求める研究者も多い。それはドルイド僧が、特にオークの樹を神聖化し、オークの聖なる森で儀式を行ったからである。オークの森は、即ち、自然の神殿だった。また、オークの樹は冬に枝から葉を落とし、春には新芽がそこに芽吹き、夏には葉が茂るという自然のサイクル(循環)をもつ。ここからケルト独自の輪廻転生思想が生まれ、ドルイド僧は民衆にケルトの死生観を語ったとする説もある。 宗教:1.ドルイド僧とドルイド宗教 宗教は、ケルトの民にとって必要不可欠かつ重要なものであった。それは、ウェールズのケルトにも変らない。 古代ケルトの宗教は、ドルイド僧を中心とした自然信仰だった。太陽や天体の軌道上の運行や四季のサイクル(循環)から円環の動きをドルイド僧は見出し、ひいてはそれが輪廻転生思想に発展していったと考えられている。この円環の動きに象徴される輪廻転生思想をドルイド僧は崇拝し、全ての霊もこの円環の動きを辿ると信じた。即ち、この円環運動が、ドルイディズムと呼ばれるドルイド宗教の中核となったのである。この宗教体系は、口伝のみで伝えられた。 ドルイド僧はこのオークの森でしばしば生贄を捧げ註、神技を行い、民の心を支配したといわれる。民はエリートとしてケルト社会の頂点に立ち、オークの森で神聖なる儀式を行うドルイド僧を尊敬し、畏怖の念すら感じたのである。 ドルイド僧の力は強く、それゆえにブリテン島を征服しにきたローマ軍は恐れた。ケルトの群集を、本土とアングルシー島の間に横たわるメナイ海峡を渡り、制圧したローマ軍は、ドルイド僧を一人残らず虐殺し、同時に彼らが聖なる力を封じ込めるために、オークの森を焼き払った。 しかしながら中世までには、ドルイド僧の知識と信仰は民の間から完全に失われた。16世紀に再びドルイド僧への関心が集まるが、その時には既に、ひとつの想像上の存在として人々の記憶の中にあるだけだった。 註・・・ オークについてはドルイド僧とオークを、生贄については人身御供の項目を参照のこと。 ケルトの思想:1.輪廻転生の独自性 ケルトには輪廻転生の思想があった。カエサルは『ガリア戦記』の中で、ケルト社会においてこの思想の重要性について次のように述べている。 「ドゥルイデス(註:ドルイド僧のこと)がまず第一に、人を説得したいと思っていることは、魂は決して滅びず、死後一つの肉体から他の肉体へ移るという教えである。この信念こそ、ガリア人(註:ケルト人のこと)をして死の恐怖を忘れさせ、武勇へと駆り立てる最大の要因と考えている。」従ってここからわかることは、輪廻転生思想がローマを含む諸外国には存在せず、ケルト独自の思想としてヨーロッパ文明の中でも際立っているということだ。またわざわざ強調して書いている事実からも、ローマの文化/文明においては、カエサルのような知識人にとっても輪廻転生思想は異質であり、また、理解し難いものだった。即ち、当時のヨーロッパ社会においても、ケルトの輪廻転生思想は他の宗教とは相容れない思想だったのである。 ケルトの思想:2.輪廻転生思想 ケルトの輪廻転生は、因果応報を基本におく仏教のそれとは異なる部分もあるが、死後、魂は滅びず、ひとつの肉体が滅びると魂は他の肉体に移るという考えは同じである。即ち死とは終りではなく、新しい生命への旅立ちを意味した。英語の“wake”が「目覚め」と「通夜」の両方を意味するのは、ここに起因する。 転生を詠ったのは、アイルランド最古の詩人アヴァルギン(アマーギン)の詩が最も有名だ。彼はアイルランドの地に初めて足を踏み入れた時の喜びを、次のような詩で詠っている――「わたしは海原を吹く風だ/わたしは大洋の大波だ/わたしは海の潮騒だ/わたしは七度戦いに出た牛だ/わたしは岩にとまるはげ鷹だ/わたしは太陽の涙だ/わたしは美しい植物だ/わたしは勇敢な野生の猪だ/わたしは水の中の蛙だ/わたしは草原の湖だ・・・ 」。 生きながら様々なものに魂が転生することを詠った詩は、ケルトの思想を知る上で重要である。これに似た詩は、ウェールズにも残っている。主席バルズであったタリエシンが詠んだとされる、「ゴザイの戦い」('Cad Gotteu')がそれである。 私は多くの形をとってきたまた、物語にもそれは現れる。タリエシンの伝記を綴った、「タリエシン」がそれだ(『マビノギオン』で読むことができる)。話の概要は次のようなものだ。 タリエシンは、かつて、グゥイオン・バッハという名の少年だった。彼はデジド・ヴォエルとその妻カリドウェンの間に生まれた息子のために、薬草を1年間釜で煮る仕事を仰せつかる。しかしその魔法の恩恵を受けたのは、彼女の息子ではなく、グゥイオン・バッハだった。この話では、輪廻転生を説く立場にあるタリエシン自身が、別の少年(グゥイオン・バッハ)の生まれ変りであり、また、様々な動植物に身を転じることができることを、身をもって証明する。また同じく『マビノギオン』の「マソヌウイの息子マース」に登場するグィディオン(Gwydion)は、魔法によって鹿、豚、狼と姿を変える。 興味深いのは次の部分だ。チベットの仏教の輪廻転生思想では、人間を中心とした図が描かれる。死後、その魂は様々な動物に転生し、それに耐えた者だけが人間として再び生まれ変ることができる、と僧は説く。それに対し、ケルトの(ウェールズの)思想ではその部分が強調されていない。少なくともそこには、人間と動植物に優劣をつける表現は見受けられない。もちろんその点においては、絶対神(唯一神)を頂点としたピラミッドを形成する(神の下に人間があり、その下に動物が存在し、その数は下方に進むに従って増加する)と教えるキリスト教とも違う。これは即ち、ケルトが自然と密接に生きることで、人間も自然の一部だと認識し、またそのようにドルイド僧が民衆に教えていたことの現れと思える。 註・・・ Calthin Matthews の英訳より訳出。なお文中にある「かご舟」はcoracleのこと。coracleはアイルランドやウェールズで使われる、枝網細工の上に革を張った一人乗りの船。:John Matthews, with additional material by Caitlin Matthews, Taliesin The Last Celtic Shaman, (Inner Traditions,1991), p.296 ケルトの思想:3.異界 ケルトにも冥界もしくは死者の国は存在する。そこでは誰も年を取らず、また、宴席がいつまでも続く、まさに極楽浄土だ。アイルランドの伝説では、しばし闘いに疲れた英雄たちがここを訪れ、英気を養うこともあるという。 ウェールズのケルトは、この世界をアンヌン(Annwn)もしくはアヌーヴン(Annwfn)と呼び、海の彼方にあると信じている。ここは永遠の若さが保たれ、病に苦しむこともなく、また、食料が足りなくなることもない。美男美女がそろい、酒宴が続くこともある。ここにはアンヌンの猟犬と呼ばれる、赤い耳をもち、幽鬼のような白犬がいる。この猟犬の体は、時折輝き、見る者を驚かせるという。当初この世界は、アローンによって統治されていたが、後に統治はグウイン・アプ・ヌッズによって引き継がれた。アヴァロンと同一視されることもある。 この世界に足を踏み入れるには、死ぬか、もしくは、生きて訪れたいならば、扉を探す必要がある。この扉は、ランディ島(Lundy Island)かグラストンベリ(Glustonbury)のトール(岩山)にあると言われている。トールは現在丘となっているが、かつては海に囲まれた島だったとする説もある。 生きてこの世界を訪れた者もいる。ダヴィドの王子プウィルがその一人だ。『マビノギオン』の第1話「ダヴィドの王子プウィル」では、狩りに出かけたプウィルは、アヌーヴンの王の一人、アローンに連れられてこの世界を訪れる。当時アローンの王国は隣国との争いが絶えなかったのだが、プウィルは王アローンに代り、隣国を倒し、二つの王国を平定する。そして自分の王国に帰り、この話を貴族達に語る。その武勇が褒め称えられ、プウィルは“アヌーヴンの君プウィル”と呼ばれるようになる。 タリエシンの本に収録された、「アンヌンの略奪品」はアンヌン(=アヌーヴン)にある大釜を求め、アーサー王と彼の家来が、3艘の船で訪れたことを詠った詩だ。アーサー王たちは大釜を手に入れることは出来たが、無事に現世に帰ることが出来たのは、7人だけだった。そのうちの一人が、この詩を詠った詩人タリエシンだったともいわれている。 ケルトの思想:4.人身御供 カエサルが『ガリア戦記』第6巻において、詳しく人身供養について解説している。それによるとケルト人は人一人の命を救うには、もう一人の人間の生命を神々に奉げないことには叶わないと信じている。そのために深い病に陥った者や戦場に赴く人の命を救うために、神前に人身を奉げるのである。この神前の向こうにいる神々と現世の間で橋渡しをするのは、ドルイド僧の役目である。 この人身御供はケルトの社会では、ひとつの制度として認められている。ウィッカーマンと呼ばれる枝編細工の人形を作り、その中に生きたまま人間を閉じ込め、火で焼き、その命を神々に奉げるという人身御供の様子もカエサルは記録している。 1984年にイングランドの泥炭地リンドウ・モス(Lindow Moss)で発掘された、ボグ・マン(Bog Man)もしくはリンドウ・マン(Lindow Man)は自ら神々に命を奉げたドルイド僧だったと言われている。残念ながらウェールズのケルトではなく、アイルランドから渡ってきたケルト(すなわちゲール語族)である。彼はウェールズの――いや、ブリテン島のケルト(すなわちブリトン語族)が現在のホーリーヘッドでローマ軍に敗北したことを知ると、アイルランドから船で渡り、生贄の儀式に望んだのである。その時、彼は齢にして25歳。若い命を奉げた彼の願いが神々に通じたのか、アイルランドはローマ軍の支配下におかれることはなかった。  ボグ・マンまたはリンドウ・マン 大英博物館所蔵(撮影:2003年9月5日) 死の数日前に髪の毛が整えられていたことや、顎鬚をはやしていたこと、 生贄の前にバンノックとよばれるビスケットを食したことなどがあげられるが、 ここではウェールズのサイトであるのでこれ以上は触れないものとする。 ケルトの思想:5.「3」という数 3はケルトが好む数である。ある種、ラッキー・ナンバーと言っても過言ではない。事実、『マビノギオン』を読んでいると、しばしこの数字に出くわす。また不思議なもので、ウェールズの詩人の詩を読むと、英詩の基本リズムである弱強格(アイアンビック)や強弱格(トロッキー)に混じり、非常に効果的に弱弱強格(アナペスト)などの3を基本にしたリズムに出くわす。現在でもケルトを祖先に持つ民族にとって、3という数は重要な意味を持つのかもしれない。 なお、「9」という数は日本人にとっては「苦」に通ずることから、嫌われることがあるが、ケルトにとっては「3が3つ」ということで、3の3倍良い数とされる。 ケルトの思想:6.水 ケルトにとって水は神聖なものであった。清らかな「水」こそが、体を清め、癒すことができたのである。同時に、生命を滅ぼすものでもあった。すなわち、ここでも自然と密接に生き、自然を正確に観察をした、ケルトの民の姿が浮かび上がる。彼らは自然と付き合い、観察することから、多面的な自然の表情を学んだのである。ゆえにケルトの民にとって、水は生命を育んでくれる尊ぶものであると同時に、その生命も一瞬にして奪うほどの力を持つ恐れ/畏れの対象にもなりえた。 そのためケルトの民は、河の神に供物を捧げることもあった。彼らが暮らしたロンドンはテムズ河からは、供物と思われる装飾品が発見されている。また、後にウェールズを形成するケルトは、水の守り神として龍を崇めもした。現在、ウェールズの象徴となる龍の起源には様々な説があるが、そのひとつは水神でもある龍への信仰にあるとも言われている。 同時に、流れ水は現世と異界を分ける役割も果たした。『マビノギオン』の舞台となるキンヴァエル川(Cynfael)は、現世と異界の境界の役割を果たす。またバルズセイ島(Bardsey Island)が、魔術師マーリンが余生を過ごした場所とされ、時にアヴァロンと同一視されるのも、現世と異界を隔てる水(海)がその周りを囲むからである。註 水は時に、様々な力をケルトの民に与えた。ブレコン・ビーコンズにあるスランゴース湖(Llangorse Lake)は、予言の力を持つとされた。また一瞬にして湖が王国をその水の下に飲み込んだ話も、このスランゴース湖をはじめ、ウェールズには残っている。 ケルトはまた、治癒力のある温泉が沸き出でる泉も、神聖視した。現在、イングランドの一大観光地のひとつであるバース(Bath)は、ローマ軍が駐留した際に使用した浴場があることで知られる(余談ながら、英語の風呂を指す“bath”はこの地名から来ている)。しかしながらこの地の温泉は、ローマ軍より前に、ブリトン語族のケルト人が女神スリン(Sulis)のものとして崇めたていたのである。その事実を知ったローマ人たちは、ブリテン島占領後、女神スリンとローマ神話の神ミネルヴァを重ね合わせ、スリン・ミネルヴァ神殿を築いたと言われている。  ケルトの青銅製の盾  ケルトの青銅製の兜 この盾と兜はともにテムズ河で発見された。 盾は発見された地名を採り、バターシーの盾(Battersea Shield)とも呼ばれる。 兜はテムズ河にかかるウォータールー橋(Waterloo Bridge)の近くで発見された。 盾は紀元前350-100年ごろのものと、兜は紀元前150-50年ごろのものと言われる。 どちらも実戦用ではなく、飾り物として当初から作られたと見られる。 河の神に捧げる目的で、テムズ河に沈められたと現在では考えられている。 大英博物館所蔵。2005年9月撮影。 (盾の画像にある中央の白い影は他の展示品を収納ケースのガラスが反射したもの) 註・・・ アイルランドのケルトの神話は、アイルランドから遠く離れた西方に「五十の三倍の遥かな島々」がある、と語る。それこそが平和と調和の国と認識され、そして病気も衰えも知らぬ常若の国だという。すなわち、この島々こそがケルトにとっての異界であり、異界と現世を隔てるのは流れる水(海)なのである。アヴァロンが島だとされるのも、そこに理由がある。 ウェールズの古代ケルト文明 紀元前100-300年の間に、ウェールズに定着したケルト人は、農耕民族であった。丘には砦が築かれ、その麓で、彼らは農耕社会を営んだ。そこでは小麦が栽培され、家畜が飼われた。この頃、既に経済が確立されていたという。 ヨーロッパ大陸からもってきた鉄器や銅器は、幅広い範囲で使用された。鉄を使った農機具は、この地の開墾を容易にしたといわれている。また、鉄器や銅器の製作技術は洗練されており、芸術的な装飾を施した、武器や壺が使われていたことが、証明されている。 だが、その一方で、大陸からもってきた都市文明は、農耕社会には不要のものとなり、技術の発展も止まった。ここに、ヨーロッパ大陸と、ブリテン島に定住したケルト民族の文明の差が、開き始める。  ウェールズ生活博物館(Museum of Welsh Life)で再現されている古代ケルトの村 (撮影:2004年8月) ローマ軍に最後の最後までケルト民族を率いて抵抗したのは、カラドック(Caradog)もしくはカラクタス(Caractus)と呼ばれるケルト人の指導者である。 カラドックは丘に砦を築き、ローマ軍に応戦したとローマの歴史学者タキトウスは伝えている。だが、残念なことにタキトウスは、その地名を記していない。そのため、現在、カラドックのものとされる砦は3箇所確認されている。 ひとつはイングランドのシュロップシャー(Shropshire)にあるチャーチ・ストレットン(Church Stretton)である。ここから2マイルほど行ったところに、カラドックの砦(Caer Caradog)として知られる丘がある。それからクラン(Clun)にカラドックは砦を築き、近くのブラック・ヒル(Black Hill)で戦ったという説もある。もうひとつ有力なのは、スラニミネックハッ(Llanymynech)の丘砦だ。ここはウェールズ最大の58ヘクタールもの広さを誇る丘である。 いずれにせよ、カラドック率いるケルトの民と、プーブリウス・オストリオス・スカプラ(Publius Ostorius Scapula)率いるローマ軍は丘で対峙する。カラドックは地勢を利用し戦ったが、最終的にローマ軍が砦を囲み、妻や娘たちを捕らえる。カラドック自身はここから逃れ、同じケルトの部族であるブリガンテス族(Brigantes)のところへと身を寄せる。しかし部族の女王Cartimanduaは、カラドックを裏切った。ローマ軍にカラドックを引き渡したのである。紀元51年のことであった。 カラドックはローマ軍に捕らえられ、鎖で縛られ、ローマへと送られた。この戦いを、カエル・カラドックの戦い(Battle of Caer Caradog)と呼ぶ。そしてローマ皇帝クラディウスの前でカラドックは、自身の命を救うこととなる有名な演説を行った。 そして78年、ウェールズを含むブリテン島のローマ軍支配が始まる。 ローマ化されたウェールズの古代ケルト 78年より450年まで、ウェールズはローマ軍の支配下に入る。70年までに建造された、Deva(現在のチェスター)、Isca Silurum(現在のカエルレオン)そしてSegontium(現在のカーナヴォン)の要塞が支配の拠点となる。この際、ローマ文化がローマ駐留軍によってもたらされ、ウェールズに住むケルトのローマ化が行われる。ここが、決してローマの支配に置かれることのなかった、アイルランドのケルトとの最も大きな違いである。  しかしながら、ローマ人はケルト人の文化そのものを変えようとはしなかった。むしろローマ駐留軍は、ヨーロッパ大陸の洗練された都市文化を紹介する役目を果たしたのである。ローマ・カソリックが紹介され、金、鉄、銅などの鉱物のより進んだ採掘方法や、街路、要塞などの建造方法がローマ軍によってもたらされたのである。ホーリーヘッドの聖クービーの教会の壁(左写真)は、その時に建造された要塞だと言われている。 しかしながら、ローマ人はケルト人の文化そのものを変えようとはしなかった。むしろローマ駐留軍は、ヨーロッパ大陸の洗練された都市文化を紹介する役目を果たしたのである。ローマ・カソリックが紹介され、金、鉄、銅などの鉱物のより進んだ採掘方法や、街路、要塞などの建造方法がローマ軍によってもたらされたのである。ホーリーヘッドの聖クービーの教会の壁(左写真)は、その時に建造された要塞だと言われている。この他にもウェールズにはローマ時代の遺跡が残っている。カエレオン(Caerleon)のローマ円形闘技場や、ローマ浴場、カーウェント(Caerwent)のローマ村などは有名である。

[下:右→左]ローマ軍(想像図)、ローマ浴場(右も) (2005年8月カエレオンにて撮影)  5世紀から10世紀にかけて、ローマ人と、アイルランド人によってもたらされたローマ・カソリックは、ウェールズのケルト人の間に次第に広まっていった。ローマ・カソリックは、かつては儀式に使われたと思われる、ケルト民族の神聖なる場所を受け継ぎ、イチイの木を植えることで、聖なる場所として使いつづけた。ところでイチイの木は、ケルトにとっても神聖なる木であった。このことがケルトの民が新しい宗教が受け入れるのを助けたことは、想像に難くない。 5世紀から10世紀にかけて、ローマ人と、アイルランド人によってもたらされたローマ・カソリックは、ウェールズのケルト人の間に次第に広まっていった。ローマ・カソリックは、かつては儀式に使われたと思われる、ケルト民族の神聖なる場所を受け継ぎ、イチイの木を植えることで、聖なる場所として使いつづけた。ところでイチイの木は、ケルトにとっても神聖なる木であった。このことがケルトの民が新しい宗教が受け入れるのを助けたことは、想像に難くない。ローマ・カソリックは、同時に、新たに教会を建てていった。アバーダロンにある聖フウイーン教会(St. Hywyn's Church)(右写真)は、ローマから訪れた聖人によって建造された。その教会の名には、建築の中心となった聖人の名が被せられた。 ウェールズの地名に多い、“llan”(スラン)という言葉が、ローマ・カソリックの勢力の強さを証明している。この“llan”(スラン)は、元来は「聖なる囲まれた土地」を意味したが、それが転じて、「教会」を意味するようになった。この言葉が数多く地名として現在も残っている事実は、英国国教会布教以前に、カソリックがウェールズで根づいていた証明となる。なお地名でこの言葉が使われている場合、“llan”の後には、通常、聖人の名が続く。 ローマ撤退後:ケルト人からウェールズ人へ ローマ人がブリテン島の支配を諦め、ブリテン島から撤退した後、様々な民族が入れ替わりに流入してきた。特に隆盛を誇ったのは、アングロ=サクソン人である。彼らはブリテン島の南東の浜から上陸し、北と西の両方向にその勢力を拡大していった。 彼らに追われ、ロンドンからその山岳地帯に逃げてきたケルト人と、もともとこの山岳地帯に住んでいたケルト人が合流し、自らを「カムリ」(同胞)と呼んだ。そして、ここでいくつかの王国を形成した。この時、アングロ=サクソン人は彼らのことを「ウェリース」(Weleas)(余所者)と呼んだ。これが、ウェールズの始まりと言われている。 バルズのその後:1.中世宮廷での職業として 中世(13-14世紀)のウェールズの法律では、古代ケルト社会の職業のひとつであったバルズが、未だに高い地位の職業であったことを記している。 ヴェネドティアン法(Venedotian Code;北ウェールズの法律)、ディメティアン法(Dimetian Code;西ウェールズの法律)、グエンティアン法(Gwentian Code)は、それぞれ宮廷で王に仕える24の官吏を定義している。その中で、ヴェネドティアン法では上から8番目に、ディメティアン法とグエンティアン法では、それぞれ11番目に「王室のバルズ」(Bard Teulu)として挙げている。バルズは数人で仕え、彼らは詩人のギルドもしくはバルズ団(Order of Bards)として組織されていた。バルズ団には規則があり、主席バルズとその下に位置する宮仕えのバルズに分かれた。また、規則は詩を作ることが職業であることを強調していた。 ヴェネドティアン法は、食事や宴席で王とともに座ることを許されるのは13人と規定している。その中に主席バルズと宮仕えのバルズは司祭や客人、そして王室長らと一緒に含まれていた。 王が歌を所望した場合、それに応えるのはバルズの役目だった。最初に歌うのは主席バルズである。1番目の歌は神の歌で、2番目にその宮廷の王について歌った。即ち王を皆の前で褒め称えるのが、この時の役目だったのである。その次に宮仕えのバルズが、様々な主題について3曲歌った。 対して王女が歌を所望した場合、歌うのは宮仕えのバルズの役目だった。王女が望む限り、バルズは歌い続けたと伝えられる。この際には、ホールに集った他の人たちを邪魔しないように、低い声で歌ったという。王女の気晴らしというわけなのだろう。 また宮廷裁判官に与える3つの装飾品は、王、王女、そしてバルズから与えられた。この装飾品は、生涯において売ることも、他人に譲渡することも出来なかったという。 これらの事柄からわかるように、中世の宮廷においてもバルズはかなり高い地位の職業だったのである。 バルズのその後:2.職業体系の崩壊 時が経って16世紀にはいると、他のヨーロッパ諸国同様、ウェールズの社会にも変革の波が訪れた。この時、バルズは徐々に変革の速度を早める社会についていけなくなり、ひとつの職業として成り立つことが難しくなった。そしてこの時代、ついに職業詩人のギルドは、解体することになるのである。 中でも大きかったのは、1284年と1536年のイングランドによるウェールズ併合/統合の与えた影響である。まず1284年の併合時、イングランドの法律が、バルズをひとつの職業として規定したウェールズの法に代った。つまりバルズは法の加護をこの時に失った。後には宮廷がバルズを召抱えることを、イングランドは法律で禁止した。 次いで1536年の統合時に、ウェールズ語は教会を除く公の場で禁止された。貴族の生活や習慣は英国化され、ウェールズの習慣は排除された。バルズを宮廷で召抱えることをイングランドが禁止した以後も、個人的にバルズを召抱えていた貴族はいた。だがその数も、目に見えて減った。いわばイングランドがウェールズの支配国となり、ウェールズ語を奪ったために、バルズの職場が激減したのである。 また、詩を暗記し朗唱するというバルズの仕事は、記録媒体となる本や製本の技術が未発達の時代ゆえの職業でもあった。社会ではこの時、印刷技術が発達し始めていた。その新しい社会にバルズ自身が適応できなかったことも、職業として成り立たなくなった一因である。即ち社会変化の波に乗り切れず、この時、バルズは時代遅れの職業とくなってしまったのである。 そして17世紀の終わり、バルズは一つの職業としての役目を終えた。バルズの職業体系は崩壊し、職業人としてのバルズは姿を消した。しかしバルズが残した詩や、Cynghaneddと呼ばれる特殊で複雑な詩法は残った。このCynghaneddは、現在でもウェールズ語の詩で多く使われる。職業としてのバルズはなくなったが、むしろバルズは他に仕事を持ち、詩作を職業としない、いわば兼業詩人(poet)として、ウェールズの民衆社会にその生き延びる道を見つけたのである。 ウェールズのケルト性を証明した人 ケルト人は文字の使用を嫌った。書き留められると、それは意味をなさなくなる、と思われていた。故にケルト自身の記録がなく、長い間、ウェールズ人とケルト人のつながりは証明されていなかった。 ケルト人とウェールズ人のつながりが証明されたのは、18世紀初頭、オックスフォード大学のエドワード・リーアドの研究のおかげである。 ケルト十字

ケルト十字の誕生の歴史は、アイルランドに聖パトリックが布教に訪れた5世紀まで遡る。 キリスト教の布教は、土着宗教の否定および破壊と紙一重だった。キリスト教が布教された多くの地では、キリスト教が唯一神であったがために、土着神は虐げられ、神としての存在を否定された。即ち、土着神は神の位から引き摺り下ろされ、悪魔や妖精に姿を変えることとなったのである。場合によっては、土着神とともに、土着宗教が完全に失われることもあった。  聖パトリックが生まれたのは、ブリテン島がローマ支配下にあった時代だ。その生まれは、イングランドとも、ウェールズとも言われている。 聖パトリックが生まれたのは、ブリテン島がローマ支配下にあった時代だ。その生まれは、イングランドとも、ウェールズとも言われている。少年の頃、彼は誘拐され、奴隷としてアイルランドへと連れて行かれた。そこで民衆の中に根づく、ドルイドの土着宗教の素晴らしさを身をもって知る。神からの啓示を受け、奴隷生活から逃げ出した彼は、故郷へと苦難の末戻る。そして神学を勉強し、再びアイルランドへ、今回は布教目的で戻る。その時、ケルトの民の間に浸透した土着信仰を、完全に消すことを望まなかった。ゆえに彼は布教時に、キリストの死と復活をケルトのドルイド僧が持つ輪廻転生に重ね合わせ、人々に説いて回った。その結果生まれたのが、キリストの復活を象徴する十字架と、ケルトの輪廻転生を象徴する円環をあわせ持った十字架だった。これを、ケルト十字と呼ぶ。以来、アイルランドのみならず、ケルト十字はケルトの民の象徴として、教会やその庭に建っているのである。 ウェールズで最古のケルト十字は、カリュー(Carew)とネヴェレン(Nevern)に残っている。ネヴェレンのケルト十字は10世紀から11世紀初頭に彫られたと言われ、現在でも聖ブリーナッハ教会(St Brynach's Church)の庭に残っている(左写真;2004年撮影)。 なおケルトの神々は、地下に潜るか、小さくなり、妖精として今日まで生き延びている。特にアイルランドでは妖精憚を語る語りの文化は、現在でも盛んである。ウェールズでは語りの文化は失われているが、神話や伝説は数多く残っている。 余談ながら、英語で十字架を指す“cross”の原語はラテン語の“crux”であるが、この言葉が古英語に流入したのは、ローマ経由ではなく、アイルランド経由である。

ウェールズ?! カムリ!

写真と文章:Yoshifum! Nagata (c)&(p) 2003-2013: Yoshifum! Nagata 主要参考文献 井村君江、『ケルト妖精学』、(株式会社講談社、1996) カエサル、『ガリア戦記』、國原吉之助訳、(株式会社講談社、1994) The Green Guide: Wales, (Michelin Travel Publications, 2001) The Mabinogion, translated by Gwyn Jones and Thomas Jones, (Everyman's Library, 1949) Davies, Biran, Welsh Place-Names Unzipped, (Y Llolfa, 2001) Jones, J. Graham, The History of Wales, (University of Wales Press, 1990) Matthews,Caitlin, Mabon and the Guardians of Great Britain, (Inner Traditions International, 2002) Matthews, John, with additional material by Caitlin Matthews, Taliesin The Last Celtic Shaman, (Inner Traditions, 1991) Williams, W. S.Gwynn, Welsh National Music and Dance, (J. Curwen & Sons Ltd.,) 目次はこちら。 サイト・トップはこちら。 | ||||||||